下面通过几个基本字源的应用,体会用字源扩展汉字的神奇魔力。

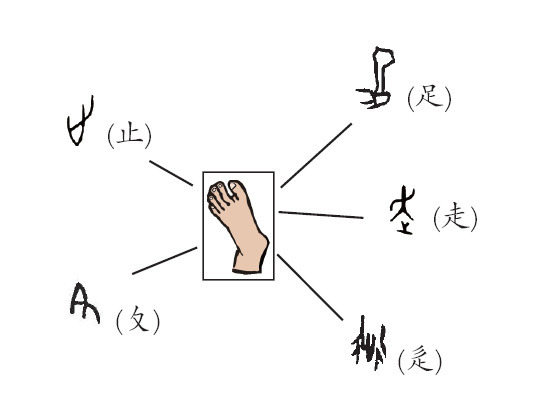

甲骨文里人脚的形象,画出一只完整的脚,有脚掌和脚趾。后来为了写起来方便,稍微简化了一下,画出脚掌的形状,旁边伸出一条线,代表人的大脚趾比较长。从这个形象生成了几个基本的字源:

一是“止”,是一只向上的脚的形状。本义为脚,从脚又引申为停止、居住、到达等意义。

一是“夂”(zhǐ),是一只向下的脚的形状。这个只做构件,一般不单独作字。

一是“足”,在脚上再添上腿的形状。本义为小腿,也表示脚。

一是“走”,上边是一个摆动着手臂的人,下边画了一只脚,像人跑步的样子。走的本义就是跑,后来变成了步行。《夸父逐日》里说夸父“与日逐走”,不是走路,而是快跑着追逐。

一是“辵”(chuò),就是我们今天说的“辶”(走之底),这个字形最初是画了一条大路,中间有一只脚,表示人在路上走。后来整条路简化成了半条道路,演变成了辵,又简写成今天的“辶”。这个基本字源只作构件使用,表示和走路、道路有关。

这几个基本字源最初的字形里都清楚地画着一只脚,所以它们都和行走、腿脚等意义用关。记住这一点,可以帮助我们快速掌握很多汉字。

“步”是一前一后两只脚,表示人在行走,上边是左脚,下边是右脚。从步所造的“涉”是左右两只脚一前一后,跨过了一条河。涉的本义是徒步趟水过河。趟水要把脚伸到水里,就有了“涉及”,“涉入”,“涉世未深”等词,表示进入、经历。

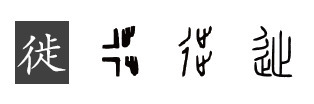

很多人常常会忘记“迁徙”的“徙”右边一部分到底怎么写。其实“徙”字左边画了半条道路,右边是画了两只左脚。表示很多人在路上行走的意思。原始社会的部落经常要迁移居住地,徙字就是表示这一情景。最初的字形,有时只画一只脚,有时画左右两只脚,后来固定为两只左脚,大概是两只相同的脚更能表现出很多人。

王勃的《滕王阁序》里有一句话:“时运不齐,命途多舛”。舛(chuǎn)古代的字形是一左一右两只脚脚尖向外靠在一起,用脚尖相背表示相违背、相矛盾。“命途多舛”,指的是命运老跟自己过不去,不顺利、倒霉。

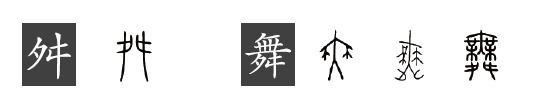

两只脚的形象,还出现在其它字里。比如舞、桀、傑(杰)、磔、磷、鳞、粼等。

“舞”字最初是画了一个人手执牛尾等舞具翩翩起舞的样子,为了强调跳舞的时候脚在跳动,在下面又加上两只脚。

“桀(jié)”本是一个人站在树上的形象,后来为了强调在树上站住要用脚,画出了两只脚,再后来就只在上面保留了两只脚,人的形象省略掉了。人站在树上,就比地面上要高出很多,所以桀的本义是高出,引申为才能出众的人(这个意义后来加“亻”,写成“傑”,今天的简化字为“杰”)。有些人有了能力就会不驯服,所以桀又有不驯顺、凶暴的意思,比如“桀傲不驯”。

“磔(zhé)”是古代的一种酷刑,表示分裂人的肢体。左边的“石”表示用石作的武器和工具,右边的桀表示声音,但也有一定的意义。上面的两只脚一左一右分开,就含有分开、裂开的意思。

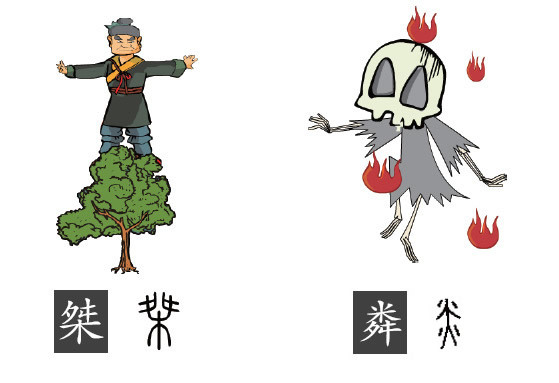

“磷”最初写作“粦”。上面表示火光,下面是两只脚。这个字形本来表示墓地里的鬼火。人或动物尸体腐烂分解出磷化氢,能自燃。夜间野地里有时出现白色带蓝绿色的火焰,俗称为鬼火。后来把能产生这种鬼火的物质也称作“粦”,又加“石”表示是一种矿物,写作今天的“磷”。因为粦表示鬼火跳动,所以鱼身上闪烁不定的鳞片,称“鳞”,水波闪动,称作“粼”。

其它还有许多和脚的形象相关的字:舜、韋(韦)、違(违)、圍(围)、衛(卫)、降、陟、陵、凌、逢、峰、锋、徒、陡、奔、登、凳、癸、揆、睽、癹、發(发)……

通过基本字源这一条清晰的线索,我们不仅可以轻而易举地记住它们,更能掌握它们的本义和所有相关用法。字和字之间不再是一盘散沙,而是结合成为一个相互提示、相互关联的有机整体,汉字的数量和质量都会呈现爆炸式增长。