学通文言文,跨越这条历史的鸿沟,最有效的武器,就是找到汉字的字源,从本义理解具体的含义!每一个汉字在造字之初都有它的源头,它在后来文章中不管怎么用,都会和它的源头息息相关,只要理解了字源,所有的意义都可以迎刃而解。

从字源来看,每个字都有来源,都是有根的,一个字有很多意义,看起来似乎毫无联系,往往是从同一根上结出的不同果实。

比如《曹刿论战》中,曹刿要去向见鲁庄公,他的同乡人劝说他,那些锦衣玉食的大官们自然会谋划,你又何必参与呢?曹刿说“肉食者鄙,未能远谋”。

其中的“鄙”,我们今天主要用于“卑鄙”,表示品格低下,可是在这里的意思是见识短浅。在《出师表》里,甚至还出现了“卑鄙”一词,“先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中”,这里的“卑鄙”也和今天的意义不同,卑是地位低下,鄙仍是粗浅、见识短浅的意思。在《郑伯克段于鄢》里,“大叔命西鄙、北鄙贰于己”,意思是太叔命令西部和北部边境对庄公和自己要两面同时服从,鄙在这里又表示边邑。鄙的这些意义之间的联系在哪里呢?

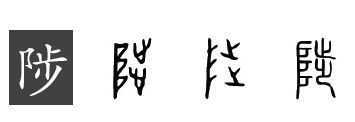

鄙字最初写作啚,字形上面画了个囗,像是一个小城邑,下面是粮仓的象形,后来右边加了一个邑(就是今天的右阝旁),强调与地域有关。本义是野外收藏谷物的地方,从这个意义引申为乡下或边远地区,进一步引申为边邑,边境的城市。住在边远地区的人信息闭塞,所以容易见识短浅。于是鄙就引申有了低劣,轻蔑和自称谦词的含义。

“鄙”的字义发展有着非常清晰的脉络,理清这个脉络之后,就会发现,所有的意义都源于“郊外”这个根源,再来记忆其它含义,就会发现轻松多了。

优秀的文言文值得我们字字推敲,通过字源还能对文言文的意义有更深刻的理解。

比如《出师表》里有这样一段话“宫中府中,俱为一体,陟罚臧否,不宜异同”,其中最难理解的是“陟罚臧否”,一般的同学看了注解,知道它们表示“对官吏的奖励处罚”,就认为已经理解了。这样看完文章,好像也全看懂了,可是说到文字应用之美,却全然感觉不到,对自己语言文字的帮助,更加谈不上。无怪乎读过文言文之后味同嚼蜡!

其实这四个字,每个都有自己侧重讲的方面,是不能模糊地混为一谈的。罚表示处罚,跟今天的含义差不多,下面来看其它三个字如何理解。

陟,zhì,最初的字形左边是一个高坡,右边画了两个向上的脚,本义是向上爬,攀登的意思。《诗经》里常常说“陟彼高冈”、“陟彼北山”,都是表示爬到山上的意思。

在《出师表》里,它表示升迁、晋升。这个引申非常容易理解,一个人的升官不就是向上爬吗?唐代有一种官职叫“黜陟使”,它的职责就是到各地监督官吏,对官吏进行升降,黜是贬官,陟就是升官。

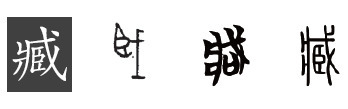

臧,zāng,甲骨文像用戈在刺目,古代抓到俘虏,有时刺瞎一目当作奴隶,本义是战争中被俘成为奴隶的人。古代有“臧获”一词,“获”表示被抓获,臧和获都是奴隶的意思。做了奴隶的人要臣服、温顺,所以臧就有了善、好的意思。说一个人好就是对他称赞,臧在这里是赞赏、褒奖的意思。

否,有两个读音,fǒu和pǐ,这里读pǐ。它的意义来源于“不”,有闭塞、穷困不顺的意思。《易经》里有一个卦,就叫做“否”。说一个人恶运到头转了好运就叫“否极泰来”。引申为恶、低劣,说一个人恶就是对他贬斥,否在这里是批评、贬损的意思。臧否两字经常连用,古代评价人物的好坏,就叫“臧否人物”。

这四个字合在一起,说的是对官吏的升迁和处罚,对官吏的褒扬和批评。译文和注解一般只讲大义,如果不能每字推敲,我们就失去了提升文字水平和语文修养的机会。

学完这篇文章后,最起码应能看懂“陟彼高冈”,“黜陟使”,“臧获”的意思,会使用“臧否人物”这个词语,这样的语文学习,才能得到最大的收获。